이상주의 미학은 창조적 지성과 상상력을 작품 생산의 모태로서 규정하는 예술이었습니다. 그리고 그것을 위한 또 다른 조건을 안목적으로 제시하고 있었는데 그것은 완벽의 기회의 조건이었습니다. 이상적인 미의 표현에 도달하기 위해서 무엇을 생각했을까요. 티치아노의 <장갑을 낀 사내>와 같은 걸작을 생산하기 위해서는 기계의 숙련은 필수적이라고 생각한 것 같습니다. 정신과 상상력이 지시하는 형상과 구도의 완전한 표현을 위해 숙달된 손의 기량은 불가결하다고 이상주의 미학을 생각했던 것입니다.

그런데 예술적 의도를 구체화할 이러한 손의 능력을 갖추기 위해서는 바로 중요한 기간을 전제로 합니다. 슈타이켄이 <붓과 팔레트를 든 자화상>의 프린트와 관련한 이런저런 실험과 그것의 완벽한 숙달에 거의 1년이 걸렸다고 얘기합니다. 이렇게 말하는 이유는 이러한 이상주의 미학의 요구 조건에 맞으려는 의식적 혹은 무의식적 기도이기 때문입니다.

완벽한 중크롬산 고무인 화법을 위한 그의 수많은 실험은 위대한 화가와 조각가의 전기가 반드시 말하는 수련 과정에 응답하려는 시도의 소산입니다. 이러한 이유 때문에 중크롬산 고무 인화법은 사진을 예술의 지위로 올리려는 사진가들에게 있어서 가장 이상주의 미학의 원칙이라고 생각할 수 있으며, 가장 잘 부응하는 사진적 재현으로 받아들여졌습니다.

그것은 내면으로부터 오는 예술적 의도를 실현하기 위한 감성적 판단을 허용할 뿐만 아니라 또 다른 소묘 예술처럼 일정 기간의 숙련도 요구하기 때문입니다.

중크롬산 고무 인화법으로 회화의 생산 과정에 접근하는 사진작가 예술가로서 사회적으로 인정받기 위해서는 또 다른 것이 필요했습니다. 그것은 이상주의 미학이 예술가로 규정한 관념적 이미지에도 아울러 부합해야 했습니다.

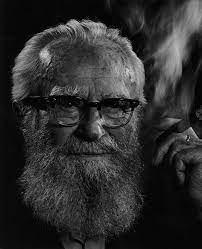

따라서 슈타이켄은 우선 1900년대에 대중들이 생각하는 예술가상을 스스로 위반했습니다. 다시 말하자면 당시의 서구 공동체가 공유하여 대부분의 사람들이 거의 무의식적으로 떠올리는 예술가의 이미지를 스스로에게 부여했습니다. 이상주의 미학에 침윤된 사회가 생각하는 예술가상에서 사진가도 응답해야 그의 자화상이 예술 작품으로 인정받으리라 생각했던 것입니다. 따라서 슈타이켄은 스스로를 일반인들과는 달리 물질적 삶에 신경 쓰지 않으며, 자신의 정렬에 몰두하는 정신적 존재임을 선언해야 했습니다.

세속적 이해타산과 타인의 시선에 구속됨 없이 자신의 내면이 원하는 소리만 소환되는 독립적 성격의 소유자로 자신을 제시하여야 했습니다. 18세기 말 이후 서구 사회가 공유한 예술가 이미지는 무엇보다도 19세기를 풍미한 낭만주의에 의해 형성되었습니다. 바이런의 격정과 우수, 그의 기성 윤리관에 대한 반항은 예술과 상의 모험적인 전형이었습니다.

사회적 통념에 제한되어 구속되지 않고 자신의 의지와 감정만을 쫓은 괴팍한 예술가들의 삶은 이후로 대중 사회 형성과 함께 세인의 관심을 모으게 되었습니다. 그리고 그들의 일화와 전기는 비사회적인 그러나 고귀한 감성과 정신의 소유자라는 예술과 이미지를 서구사회에 깊이 뿌리내리게 했습니다.

또 예술가 지망생들은 글로 쓰인 예술가의 전기 속에서 자신의 모델을 생각해 선택했고, 자기만의 고독 속에서 현실의 세속적 가치관을 거부하는 법을 육화 했습니다. 이렇게 하여 예술가의 신화가 서구 사회에 확고하게 자리 잡았습니다. 예술가는 타인의 머리에 속에서 자신의 진리를 탐구하는 몽상가이자, 자신을 지상에 추락한 천사로 생각하며 현실적 삶의 실패를 스스로 정당화하는 자기도취에 빠진 자입니다. 그는 경제적 문제와 같은 현실적 이해타산을 속물적 삶으로 매우 경멸하면서 오직 미의 여신에 헌신하는 비 세속적 존재이며 자주 윤리 규범을 무시하는 방탕한 자입니다.

그러나 본질적으로 그는 고귀한 영혼의 소유자입니다. 서구사회가 공유하는 예술가의 이러한 이미지 중에서 사진과 슈타이켄이 자신을 예술가로 내세우는 자아상에서 선택한 양상은 우선은 댄디로서의 예술가상이었습니다. 한껏 멋을 보는 복장과 말끔하게 화장을 한 그의 모습은 보들레르 댄디즘이란 명령한 바로 그것인데 스스로 덴디인 시인은 말하기를 댄디즘은 생각이 하여튼 많은 사람이 그러리라 생각하는 것처럼 화장과 우아한 복장에 대한 과도한 취향이 결코 아닙니다.

완벽한 댄디에게 있어 화장과 우아한 복장은 무엇을 말하고 싶은 걸까요. 그의 정신에 귀족적 우월성을 드러내려 하는 상징일 뿐입니다. 슈타이켄이 스튜디오를 함께 쓰던 프레드 데이 정장과 망토를 빌어 입은 것은 댄디즘이 내포하고 있는 정신적 귀족적 우월성을 다른 사람이 아닌 자기 것으로 삼고 싶었고 또 이 정신적 가치를 우아하게 차려입은 그의 모습에서 사회가 인정해 주기를 바라는 이유였기 때문이었습니다.

더욱이 그는 정신의 귀족적 우월성과 연결된 오만한 자부심과 차가운 지성을 강조하기 위해 입술을 굳게 다물었으며, 얼굴은 정면을 응시했습니다. 목에는 하얗게 빛나는 스카프를 둘렀고 망토의 오른쪽 칼라 부분은 중크롬산 고무 인화 현상 과정에서 붓으로 추켜 세워 비 세속적 정신의 단호함을 덧붙였습니다. 보들레이의 댄디에 관한 통찰에 따르면 단호한 정신과 차가운 용모는 댄디적 외모의 특성입니다. 댄디가 지니는 아름다움의 특성은 무엇보다도 결코 흔들리지 않는 단호함에서 오는 차가운 용모에 있습니다.

슈타이켄의 <붓과 팔레트를 든 자아상>은 이러한 역사적 계기에 직접적으로 기여한 작품이었습니다. 사진뿐만 아니라 '붓과 팔레트'를 사용하는 회화처럼 상상력과 정신의 산물임을 나타내면서, 티치아노의 <장갑을 낀 사내>처럼 '걸작'으로 인정받을 수도 있음을 드러내고자 했던 한 젊은 사진가의 도전적인 시도였던 것입니다.

(출처- 최봉림, 에드워드 슈타이켄 성공신화의 셔터를 누르다, 디자인하우스)

'디자인예술' 카테고리의 다른 글

| 예술가 그리고 디자이너 -라즐로 모홀리나기(2) (0) | 2022.10.24 |

|---|---|

| 멀티미디어 아티스트-라즐로 모홀리나기(1) (0) | 2022.10.21 |

| 붓과 팔레트를 든 자화상- 에드워드 슈타이켄(2) (1) | 2022.10.18 |

| 성공신화의 셔터를 누르다- 에드워드 슈타이켄(1) (0) | 2022.10.17 |

| 컬러스 - 티보 칼맨(6) (1) | 2022.10.13 |

댓글